A veces, cuando pienso en los años 90 del siglo pasado, no soy capaz de convocar una imagen clara de ellos. Al contrario que con otras décadas —como los 60, 70 y 80, que se me presentan con todo su carácter, iconografía y rostro propios—, me sucede con los 90 que los percibo como un tiempo carente de personalidad, sin sello distintivo. En cierto modo, los 90 fueron como una tarta de confitería: pura apariencia. Un tarta glaseada y recubierta de capas de sirope y chocolate, pero sin consistencia en su interior. Fueron una continuación rococó de los potentes 80. En la música, por ejemplo, tras la eclosión de las bandas y megaestrellas de los 80 (Michael Jackson, Prince, U2, Madonna, Bruce Springsteen, Queen, Depeche Mode, The Cure y tantos otros…), parece que todo lo que tienen que aportar los 90 son las Spice Girls, Take That o los Back Street Boys. Lo mismo cabría decir de la moda, del cine o de los patrones económicos y sociales. Sin embargo, durante estos años, tuvieron lugar algunos de los cambios que más han marcado el advenimiento de nuestra actual era. Tras superar la crisis económica al comienzo de la década, los 90 supusieron el mayor periodo de crecimiento económico que se recuerda desde los tiempos del mítico Eisenhower. Fueron años felices de deshielo político y superación de la Guerra Fría; de apertura y globalización. Durante esta década, tiene lugar una de las más relevantes revoluciones contemporáneas: la popularización de las tecnología a niveles de masas. La democratización de la informática y de los ordenadores personales; el auge de las punto-com y del índice NASDAQ; el desembarco del correo electrónico y de Internet; la llegada a los hogares de los primeros teléfonos móviles…

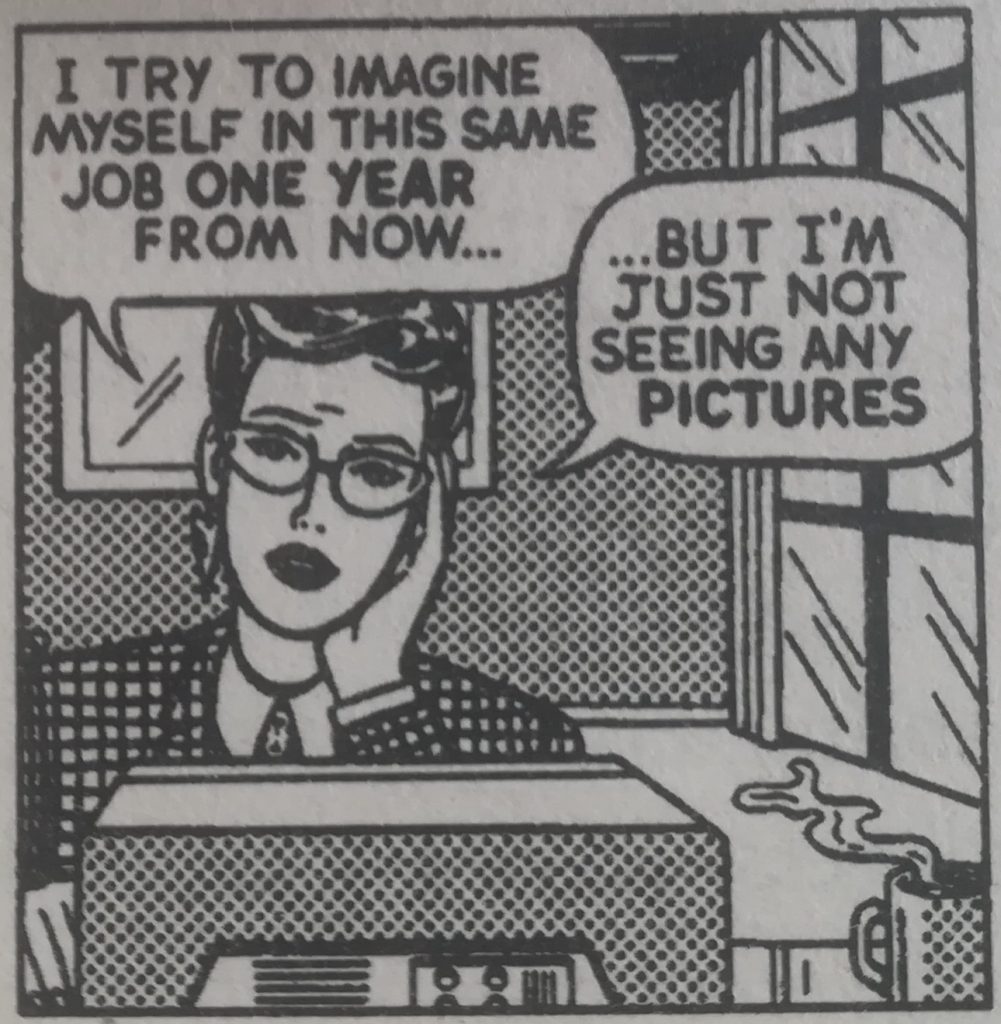

Una sociedad desinhibida, tecnológica y consumista prosperaba en consonancia con los aires de contagioso optimismo. A esta sociedad se incorporaba toda una generación contradictoria. Jóvenes en torno a la veintena que procedían del mundo analógico y que habían crecido sin que nada básico les faltara. Conocían el confort de un hogar, habían recibido una buena educación y en sus salones no faltaban grandes televisores en color, cadenas de música y reproductores de vídeo donde ver la última peli de Tom Cruise alquilada en el videoclub. Al contrario que la generación anterior de baby boomers —caracterizados por su ansia de superación, y que habían sabido sacrificarse para convertirse en feroces yuppies—, estos nuevos retoños respiraban descontento. Lo tenían todo y eran aparentemente infelices. Más que en el espejo de los triunfadores, se reflejaban en la estética de derrota de los héroes románticos, aunque sin disponer de su aliento. Querrían parecerse a Van Gogh, pero les fallaba el enfoque. Carecían de todo su espíritu místico y, en cambio, compartían su misma inclinación suicida. Chavales que compaginaban sus carreras universitarias, por las que no sentían gran pasión, con trabajillos por horas en el Telepizza o en el Burger King —los Mc Jobs, que definió ingenioso Douglas Coupland: «A low-pay, low-prestige, low-dignity, low-benefit no future job in the service sector»—, donde solían encararse a sus jefes. Es la llamada Generación X. Estos jóvenes, como bien los define Vicente Verdú en su prólogo a la edición española del libro que les dio nombre, componían «una suave cultura del desastre», pues eran «más complejos, sutiles; mejor provistos de un aparato crítico para juzgar la contemporaneidad». Chicos inconformistas que escuchaban en sus walkmans los acordes disruptivos de Nirvana y leían cómics, antes que a Herman Hesse o a la generación Beat.

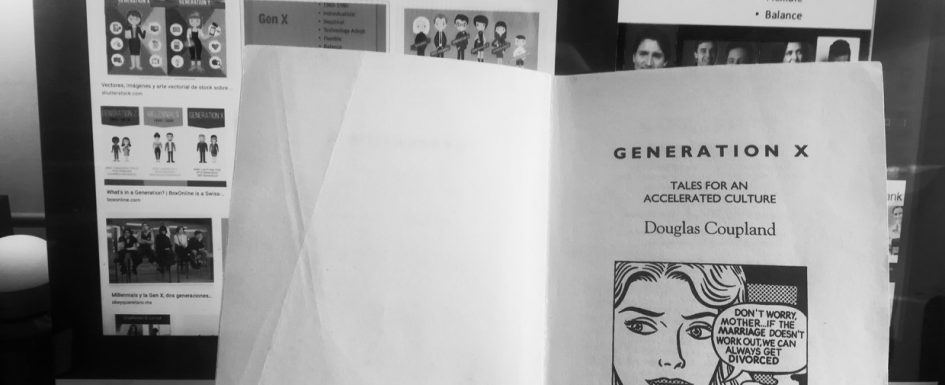

Inspirados en los rasgos de esta generación —o quién sabe si, al revés, sirviendo de inspiración para ella—, se produce en estos años un campo de cultivo en las artes y la cultura que gravita en torno a los mitos de estos jóvenes. Obras que principalmente inciden en su nihilismo, desvío o psicopatía, como sucede en el cine con Henry, retrato de un asesino (John McNaughton, 1986) o la posterior y aclamada Trainspotting (Dany Boyle, 1996); en la música, con la figura de Curt Cobain y el legendario álbum Nevermind (Nirvana, 1991); o en la literatura, con American Psycho (Bret Easton Ellis, 1991). Pero es en este último campo, donde van a surgir las obras que darán verdadera profundidad al fenómeno. Así, en Norteamérica, se publica en 1991 el que está considerado como libro de cabecera: Generation X: tales for an accelerated culture (Generación X: cuentos para una cultura acelerada), del escritor canadiense Douglas Coupland. Por su parte, en España, ve la luz en 1994 Historias del Kronen, de José Ángel Mañas, novela que resultó finalista del Premio Nadal y que poco más tarde fue llevada libremente al cine por Moncho Armendáriz. Se trata de historias muy próximas en el tiempo, aunque radicalmente diferentes. Buscar concomitancias entre ambas es una maniobra arriesgada y traicionera, de patrulla aérea. Pertenecen a universos distintos, retratan realidades apenas coincidentes y, tampoco en cuanto a estilo, tienen mucho que ver. No obstante, la comparación está servida y resulta más pertinente incluso ahora, más de veinte años después de su publicación.

Generation X supone un derroche de imaginación, gracias a su estilo brillante, barroco y desbordante en muchos aspectos. Un libro de ficción que, sin embargo, se erige como un manual o un diccionario insolente, lleno de humor y referencias al mundo de la publicidad, la sociedad capitalista y la cultura pop. Sus tres protagonistas principales (Andy, Dag y Claire) escapan de unas vidas átonas en la ciudad y se refugian en un condominio de bungalows en pleno desierto de California. Allí no tienen otro modo de entretenerse que hacer picnics por los páramos y contarse historias los unos a otros. La vida, al fin y al cabo, es eso: una gran narración, una colección de episodios. Estamos ante la técnica de la narración enmarcadao historia dentro de otra historia. «O nuestras vidas se convierten en historias, o no hay manera de que podamos vivirlas», afirma Claire en los primeros capítulos. Algunas de estas fábulas son memorables, como la del astronauta del ficticio mundo de Texlahoma (Claire), el relato autobiográfico de ambientación japonesa de Andy o el cuento del Fin del Mundo en 1999 de Dag. Esta fantástica cosmovisión iba a ser en principio un ensayo, pero su autor decidió convertirla en novela contra los criterios de la editorial, y su éxito resultó fulgurante. En España, fue publicada por Ediciones B en 1993, con una magnífica traducción de Mariano Antolín Rato y prólogo de Vicente Verdú.

En el otro extremo, Historias del Kronen nos sitúa ante una narración áspera, despojada de toda afectación, adjetivación y aun pretensión de complacencia. En este sentido, Mañas desnuda el lenguaje castellano y lo encrudece. Se distancia de la tradición barroca de los grandes novelistas hispanos y se acerca a la parquedad anglosajona de un Carver o de un Bukowski. Con su realismo cutre o sucio, como lo tildaron algunos críticos del momento, su relato tiene el gran valor de incorporar todo un acervo de jerga y lenguaje vivo. Asimismo, la virtud de conseguir un ritmo muy ágil gracias a la asepsia de la descripción y al uso directo del diálogo. La historia, que pasa por ser la crónica de una pandilla de veinteañeros descarriados en el Madrid de 1992 —con sus hábitos recurrentes en torno a las drogas, la música y el sexo—, da un giro dramático en su tercio final y vomita una reflexión sobre temas de gran calado como la homosexualidad, la amistad, la incomunicación o la muerte. Uno de los protagonistas, Roberto, recapacita en alto cuando su psicoterapeuta le afirma que él sí ha cambiado, puesto que ha evolucionado. «Sí. He descubierto el miedo», le contesta él. Quizá ese miedo sea lo más parecido a una toma de conciencia…

Aun partiendo de presupuestos tan alejados, es curioso que las dos historias presenten puntos en común, quizá por el hecho natural de retratar a una misma generación. Así, ambas escogen la primera persona y el tiempo presente para armar la narración. A buen seguro, no sea posible transmitir un retrato sincero y conmovedor con otra voz que no sea la propia. Pero lo determinante es que esa voz no es individual. Ambas se construyen como novelas corales: su protagonista no es un individuo, sino un colectivo, un grupo de chavales. Los representantes de esa generación marcada por el desencanto, la frustración y el extravío vital. «Los tres somos miembros de la jet set pobre», afirma Andy en el primer capítulo de Generación X; mientras que Carlos, el ácido protagonista de Historias del Kronen, sentencia: «Ni siquiera nos han dejado la rebeldía: ya la agotaron toda los putos marxistas y jipis [hippies] de su época». Por último, hay un componente secundario (o no tanto) que se percibe como fundamental en ambas historias: el paisaje. El desierto de Mojave con sus saguaros y yermos, en contraste con el asfalto de Madrid y de sus grandes avenidas, como la Gran Vía o la M-30. En realidad, ambos componen escenarios inhóspitos, eriales modernos donde se alza y amplifica la voz de esta generación subversiva.

Tras la Generación X, la más populosa en Occidente junto con los baby boomers, han venido otras, con muchos de sus rasgos heredados de ella y otros propios: la Generación Y o de los millennials; la Generación Z; quién sabe si la generación actual del coronavirus… Los estudiosos se han hecho eco de las características de cada cual, en mil comparativas y artículos; pero tal vez el mejor ejercicio para adentrarse en materia sea acudir a las fuentes y, en el caso de la X —de la que beben todas las posteriores—, leer estas dos historias espléndidas, con una mirada lo más virgen posible. Dejándonos sorprender por el mundo cáustico que nos pintan y sintiéndonos interrogados por todo su caudal de crudeza. Inevitablemente reconocidos en ese linaje del que formamos parte.

Algunos links de interés:

Reseña de «Generation X», por Adam Copeland

Reseña de «Generation X» (The Guardian, 11/09/2009)

Jaja, ¿Qué clase de crítica es ésta? Yo soy Gen-X, de los últimos de la estirpe… de esos que nacieron a fines de los ’70s, y que algunos llaman «catalanos» —no confundir con eder-Millennials. Por lo visto, apenas me siento «algo» identificado con este artículo, y no es que no viera Trainspotting o no escuchara alguna vez Nirvana, pero el hecho es que tanto quién comenta como muchos de los míos nunca nos sentimos «taaaaan» identificados con el pesimismo grunge. Personalmente crecí con el agradable rock & pop americano, y también mucho del europeo, supongo que en parte, por ser euro-americano. ¿Fuimos «inconformistas»? Tal vez… pero ese aquello provenía del lado de las injusticias y los típicos sueños existenciales de todo joven; porque por regla general, durante la niñez, preadolescencia y hasta bien entrada la adolescencia, uno era inconformista sólo hasta que descubrir las verdades de la vida, y eso lo pudimos ver, vivir y experimentar prácticamente en cada etapa de crecimiento de nuestra humilde generación que para nada fue ajena al drama del Challenger o la caída del muro de Berlín; ambos episodios muy presentes en nuestra memoria colectiva, por más que los Boomers pretendan negar nuestras emociones y sentimientos. Y sí, digo «humilde», porque lejos de la arrogancia presuntuosa que caracterizó a los que nos siguieron, a los últimos Gen-X nos criaron como una prole soñadora y en eso es lo que creemos: en la esperanza. No en la apatía grunge, aunque sí nos rozó un poco, pero no fue nuestra esencia ni por asomo. Y es que las bondades de la vida no llegaron nunca gratis para ninguna generación. Con el tiempo crecimos, y asumimos nuestra identidad, y estamos «orgullosos» de ella dentro de nuestra humilde existencia soñadora. Somos y seremos Dreamers por toda la vida, y eso es lo nuestro, no una obsesión por el éxito. El éxito estará siempre ahí, en nuestro retro-futurismo existencial… esperando por nosotros, sin importar que nos tome la vida entera, y es que les guste o no a los demás: moriremos jóvenes, porque nuestro espíritu vive y sobrevive en la preadolescencia ochentera analógica, que es la que nos formó hasta la medula espinal. Eso es lo que define a mi gente: mente, cuerpo, alma y espíritu… somos las chicas y chicos de los ’80s por toda la eternidad. El espíritu «pop» de esa «nueva generación» que prometió un futuro que los que siguieron pretendieron robar. Pues no señores: Los Gen-Xers somos y seremos el futuro de la Humanidad hasta el fin de los tiempos, porque la esperanza de un mundo prometido nunca muere. Y si algo compartimos con los Boomers es esa fuerza interior que nos inculcaron ellos mismo, para transmitir a las generaciones venideras… ¡Kowabunga! Rock & Pop and ’80s FOREVER! Así que dejen de llamarnos «obsesivos» sólo porque el cielo nos regaló el cometa Halley y la Supernova 1987A. ¡Hasta la visa, baby! 😎👍 Ah, y no digan que nos quedamos sin rebeldía, porque ahora mismo sigo siendo un rebelde… pero a diferencia de los milénicos, los Gen-Xers somos rebeldes ¡CON CAUSA! 🤟 And with the power of conviction, there is no sacrifice, it’s a do-or-die situation: We will be invincible. Gen-X